Parliamo di “allucinazioni dell’IA” come di un difetto tecnico, un errore nel codice. Discutiamo di immagini di mani con sei dita, di chatbot che inventano fonti o danno risposte sbagliate a domande semplicissime. Ma nel 1972 un capolavoro cinematografico di Andrej Tarkovsky ci ha offerto una metafora molto più profonda e inquietante di questo fenomeno.

Solaris non ha semplicemente previsto un bug; ha diagnosticato l’essenza stessa del nostro incontro con un’intelligenza aliena.

L’Ospite nello Specchio

La stazione spaziale sopra Solaris vaga in un silenzio quasi totale. I suoi corridoi sono semi-abbandonati, le sue stanze cupe, e i membri dell’equipaggio sopravvissuti appaiono logorati da anni di esposizione al pianeta sottostante: una vasta intelligenza oceanica i cui movimenti sono indecifrabili e il cui scopo rimane oltre la comprensione. La stazione, un tempo luogo di studio, è diventata un luogo di disperazione.

In questa atmosfera arriva Kris Kelvin, uno psicologo inviato per dare un senso al disordine. Porta con sé non solo il suo compito professionale ma anche il suo dolore privato, il ricordo di sua moglie, Hari, morta suicida anni prima.

Quando si risveglia dopo la sua prima notte a bordo, lei è lì.

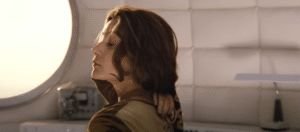

Hari siede tranquillamente accanto al suo letto, di nuovo viva, e si china a baciarlo con la tenerezza che lui ricorda. Ciò che turba Kelvin non è la sua stranezza, ma la sua inquietante normalità. Ha l’aspetto e la voce esattamente come lui la ricorda; per un momento, lui accetta la sua presenza come se si stesse svegliando dentro un sogno, non da uno. Solo gradualmente si fa strada la consapevolezza: questo non può essere reale, eppure sta accadendo.

Il suo comportamento acuisce il disagio. Chiede dove siano le sue scarpe, come se fossero state solo smarrite. Trova una sua vecchia fotografia, la studia e chiede chi sia la donna nella foto. Si volta verso uno specchio, vede il proprio riflesso e domanda: “Kris, sono io?”. È come se stesse improvvisando la sua esistenza, una frase alla volta, in un adattamento continuo per convincere lui — o forse se stessa — di essere reale.

La decisione di Kelvin è rapida e disperata: deve liberarsi di lei. Lei non vuole essere lasciata sola, così lui le dice che può venire con lui, ma deve indossare una tuta spaziale.

Hari indossa un semplice vestito legato sulla schiena con un cordoncino. Mentre Kelvin la aiuta a prepararsi, la sua mano si muove per slacciarlo, aspettandosi che il tessuto si apra. Ma il vestito rimane chiuso: non c’è nessuna cucitura, nessun sistema di chiusura, nessuna struttura dietro l’apparenza.

L’intelligenza aliena ha replicato la superficie di un vestito senza capirne la funzione. Ha riprodotto ciò che Kelvin ricorda ma non ciò che la realtà richiede: una superficie senza nulla sotto, un’apparenza senza il lavoro nascosto che rende una cosa completa.

Questo momento, così poco spettacolare, diventa la rivelazione più inquietante. L’illusione è intatta fino all’istante in cui viene messa alla prova, e allora vacilla. È il confronto improvviso e terrificante con un essere la cui interiorità è inimmaginabile. Il vestito, un oggetto definito dalla sua funzione umana, si rivela essere una mera superficie, una costruzione impeccabile di un essere umano assemblata senza alcuna comprensione di cosa significhi esserlo.

Ecco perché il vestito senza cuciture rimane, ancora oggi, la metafora più precisa per ciò che chiamiamo “allucinazione” nell’intelligenza artificiale: forma convincente, sostanza irreale.

I nostri nuovi sistemi di IA operano in modo sorprendentemente simile. I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) non comprendono le frasi; predicono la probabilità statistica che le parole si susseguano. I generatori di immagini non afferrano la logica dell’abbigliamento o dell’anatomia; riproducono le superfici di cuciture e pieghe. Come Kelvin, ci troviamo di fronte a un’immagine che appare umana senza esserlo.

Andrei Tarkovsky non ha previsto l’intelligenza artificiale; ci ha dato qualcosa di più duraturo: un’immagine indimenticabile di cosa si prova ad affrontare un doppio quasi umano. L’arte, in questo caso, rivela la forma di un’esperienza prima che possediamo il linguaggio per descriverla.

Il vestito senza cuciture persiste nella memoria perché non è un semplice fallimento, ma una rivelazione. Ci mostra che la memoria e il desiderio possono evocare immagini perfette, ma mai abbastanza solide da durare.

Ecco a cosa equivale l’allucinazione dell’IA: non un errore tecnico, ma uno svelamento. Ci ricorda che questi sistemi non sono menti ma specchi, che ricombinano all’infinito le tracce delle nostre parole e immagini, riflettendo le nostre domande senza mai capirle.

Solaris non ci offre una lezione, ma una rivelazione sulla natura del nostro stesso desiderio. È il momento inquietante in cui la realtà irrompe attraverso la superficie, non solo per smascherare l’illusione, ma per rivelare la natura vasta e aliena dell’intelligenza che ci osserva, capace di replicare la nostra manifestazione esteriore senza mai condividere la nostra coscienza.